В книжной памяти мгновения войны

Научная библиотека имени Н.Н. Страхова подготовила обзор литературы, посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.

Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в художественной литературе. С первых дней войны писатели К. Симонов, А. Твардовский, В. Некрасов, М. Шолохов, Ю. Бондарев, А. Сурков, В. Кондратьев и др. откликнулись на трагические события и встали в один строй со всем сражающимся народом.

Литературные традиции, заложенные поэтами и прозаиками в годы войны, продолжали развиваться и обогащаться спустя многие десятилетия после Великой Победы. Принято выделять три основных этапа литературы о войне.

Первый – это художественно-документальные произведения 1941-1950 гг. Они создавались непосредственно по следам реальных событий. К таким произведениям можно отнести «Молодую гвардию» А. Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Б. Полевого и др. В произведениях обращают на себя внимание достоверность, стремление к точной передаче исторических событий.

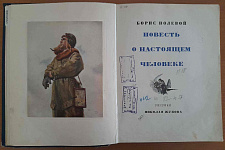

Тема повествования книги Бориса Полевого «Повесть о настоящем человеке» (1946) – рассказ о летчике, Алексее Маресьеве (в книге – Мересьев). Самолет летчика был сбит в воздушном бою, но благодаря жажде жизни и патриотизму он сумел выжить в экстремальной обстановке. В дальнейшем, несмотря на ампутацию обеих ног, Маресьев смог вернуться на фронт и продолжить летать на самолете-истребителе. Алексей Мересьев своим подвигом показывает, как можно остаться Настоящим человеком в самых нечеловеческих условиях. Сегодня повесть удивляет читателя высокой нравственностью.

Ко второму этапу относятся героико-эпические произведения. В них воспевался подвиг народа и осмысливался масштаб происходящих событий. Непревзойденным образцом принято считать поэму «Василий Теркин» А. Твардовского. Расцвет таких произведений произойдет во второй половине 1950-х гг. В это время выходят «Судьба человека» М. Шолохова, «Живые и мертвые» К. Симонова, «Жизнь и судьба» В. Гроссмана.

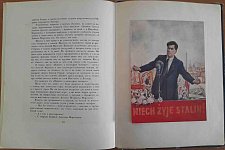

В центре романа-эпопеи Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» (1959) реальное историческое событие – Сталинградская битва и ее значение в жизни одной вымышленной семьи. В повествование включены сотни персонажей, сюжетных коллизий, мест и обстоятельств. Действие переносится из Бердичевского гетто в застенки НКВД, из нацистского концлагеря в советский ГУЛАГ, из секретной физической лаборатории в Москве в далекий тыл.

Третий этап – это так называемая «лейтенантская проза» или «окопная правда». Он начинается с повести В. Некрасова «В окопах Сталинграда». К ярким представителям «лейтенантской прозы» относятся «Батальоны просят огня» Ю. Бондарева, «Убиты под Москвой» К. Воробьева, «А зори здесь тихие…» Б. Васильева и др. Авторы сосредоточены на показе трагичности войны и стремятся передать военную правду глазами простых солдат и офицеров. В «лейтенантской прозе» поднимаются сложные, порой неразрешимые нравственные вопросы и проблемы.

Проза о войне 1960-70-х гг. впервые поставила в центр произведения проблему морального выбора («Горячий снег» Ю. Бондарева, «Сотников» В. Быкова, «Сашка» В. Кондратьева). Писатели стремились исследовать психологическую природу героического, делали акцент на внутренних мотивах поведения. Произведения отличались тенденцией к масштабности изображаемого, когда в рамках одного произведения дается несколько точек зрения на ситуацию, проявляются мнения нескольких десятков человек – от рядового солдата до полковника (трилогия К. Симонова «Живые и мертвые»).

В 1990-е гг. глубинное осмысление всенародной трагедии продолжилось (В. Астафьев «Прокляты и убиты» и др.).

Писатели Великой Отечественной войны своими глазами видели то, о чем писали. Отметим, что и по сей день тема войны остается актуальной.

19.02.2025

| << Назад к списку | | Просмотров: 166 |

Войти, чтобы оставить комментарий.